南海之滨,有一个人文荟萃、历史悠久的街道,叫新桥。新桥位于粤港澳大湾区的核心区域,在深圳市宝安区,其历史悠久、底蕴深厚,辖区有明代以来传承至今的传统粤剧,有极具南方特色的麒麟醒狮文化,有"深圳四大古墟"之一的清平古墟,有深圳唯一保存的石拱桥清朝永兴桥。同时,新桥还具有丰富的宗祠文化,以曾氏大宗祠为代表的新桥古建筑群,是广府建筑的集中体现地、宗祠文化的代表作、深圳历史人文的标志性景点。

传统文化深深植根于此,并在此传承永续……

新桥醒狮,名闻珠江

醒狮是中国优秀的民间艺术,每逢佳节或集会庆典,民间都以醒狮来助兴。新桥醒狮有着深厚的群众基础。新桥狮子融入工艺美术、杂技于一体制作而成,既具有美学的欣赏价值,又有文艺、宗教、民俗、历史的研究价值。表演者在锣鼓音乐下,装扮成狮子,做出栩栩如生的动作,舞出风趣动作及喜怒哀乐的情绪,非常富有阳刚之气。

新桥醒狮是中国南方醒狮文化的代表。

新桥醒狮队在国内外举办的赛事中屡获大奖,在珠江三角洲,乃至全国都有一定名气与影响力。2016、2017、2018年新桥醒狮参加"广东省传统龙狮、麒麟锦标赛"获得传统南狮第一名、男子成年组传统南狮第二名、一等奖等多个奖项,2017年"第十届全国舞龙舞狮锦标赛"南狮传统套路第三名,2018年"马来西亚槟城亚太区大师赛"传统南狮第一名。

新桥麒麟醒狮文化

新桥街道设立以来,十分重视醒狮等本土传统文化的传承与发展,不断推进"民间文化艺术之乡"创建工作,建立长效工作机制和投入保障机制,落实对民间文化艺术的保护、传承、发展,广泛开展群众喜闻乐见的传统文化艺术活动,弘扬优秀传统文化。

2018年,新桥街道凭借广府麒麟醒狮成功入选2018-2020年度"广东省民间文化艺术之乡"。推动民间文化艺术繁荣、发展,传承和弘扬岭南优秀传统文化。新桥街道以此为出发点,大力弘扬新桥本土民间传统文化。

据了解,新桥街道现已制订了《创建广府麒麟醒狮之乡工作方案》,将创建工作落实到每个社区、学校、企事业单位,充分发挥各方面的引领作用,积极动员社会力量共同参与创建活动。尤其是各社区结合本地实际,建立传承传统民间文化艺术机构,以点带面,努力推动广府麒麟醒狮等岭南民间文化艺术的繁荣、发展。

近年来,宝安区新桥街道党工委、办事处高度重视醒狮后备人才培养工作,街道全面开展传统文化进校园活动,让越来越多的青少年认识、喜爱并传承传统醒狮文化。

古镇粤韵,传习粤剧

新桥素有"粤剧之乡"之称,新桥街道明朝万历年间就已经流行粤剧粤曲文化。

万丰粤剧社已有500多年历史。早在100多年前,新桥人逢年过节都会搭台唱"大戏"。

新桥粤剧传统悠久,群众基础深厚。在新桥,很多人都有着浓厚的粤剧情结。

今年7月,新桥街道永兴桥上粤韵悠扬,"古镇粤韵·艺萃新桥"首届新桥粤剧文化节启动,新桥街道粤剧传习基地正式揭牌,深圳市粤剧团团长宋涛被聘为新桥街道粤剧传习基地专家。

选址新桥文化艺术中心小剧场的粤剧传习基地,一经挂牌成立,就吸引了众多市民前来赏剧。基地配套有大剧院、粤剧小剧场、排练厅等演出训练场地,将散落在民间的粤剧社团聚集一起,集合各类演职人员150余人。粤剧传习基地也因此成为深圳新桥的一张文化名片。

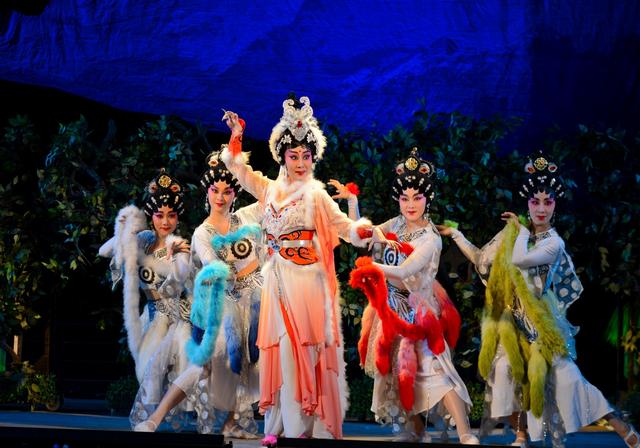

新桥本土粤剧文化表演

粤剧文化节期间,《剑合钗圆》《女驸马》《对花鞋》《红色娘子军》等经典剧目纷纷上演,诉说着新桥人们的乡音乡情,让更多人感受粤剧之美。粤剧文化节的开启,是新桥弘扬发展粤剧传统、重视保育本土文化并取得成效的缩影。

关于粤剧传承与发展,新桥街道坚持政府搭台群众唱戏,让粤剧这100多年传统有枝可依,迷恋粤剧的人们也寻得文化的根脉。

"粤剧文化历史悠久,是岭南文化的瑰宝,是我们必须努力继承和发扬的传统文化。"新桥街道党工委书记卫树强表示。

搭建粤剧展演交流平台,打造粤剧文化品牌,成为新桥推动粤剧发展的重要举措。

粤剧传习基地创立后,各个民间社团在小剧场轮流举办粤剧演出、讲座等活动。新桥鼓励本土剧团与深圳市粤剧团深度合作,引进名家名角来新桥开展粤剧展演交流活动,让市民欣赏到不同流派、不同行当戏曲名家的精湛表演。

如今,走进小剧场赏粤剧已是新桥人的日常生活习惯。

搭建粤剧传习平台,打造粤剧文化品牌。新桥还以"新桥艺萃"文化品牌的影响力,吸引全国各地专业团队到新桥演出,通过粤剧这一纽带,联系港澳乡亲乡情。

"我们不但要传承和发展粤剧,还要努力培养懂得欣赏和喜爱粤剧的观众群体,在年轻人心中播下粤剧的种子。"除了搭建平台、打造品牌外,培养年轻一代赏戏唱戏,也是新桥开展粤剧传承工作的重中之重。

新桥本土文化元宵节大巡游

随着时代的发展,老一辈粤剧爱好者渐渐逝去,粤剧的年轻观众群越来越少。推动粤剧传承进校园,让年轻一代近距离接触粤剧,学习粤剧,领略传统艺术魅力,是新桥的又一探索。

新桥积极开展粤剧进校园活动,开设新桥小学、万丰小学少儿粤剧班,聘请专业粤剧老师开班教学,面对面向学生传授粤剧表演和音乐伴奏的知识与技巧,并定期邀请名家指导。

接受过专业训练的戏曲娃们走上舞台,展现韵味十足的表演招式,为新桥粤剧注入活力与生机。

在一代又一代人的传承下,新桥的粤剧团体渐成规模。卓佩丽粤剧工作室、宝安区桥韵粤剧团、凯声粤剧团、凯声粤剧社、大钟山粤剧粤曲中心等5个粤剧粤曲民间团体在新桥扎根生长。其中,凯声粤剧团、桥韵粤剧团早已名声在外。

凯声粤剧团自2015年创办以来出演的作品深受市民喜爱,团长陈军、副团长陈灿自创多个粤剧剧目,《情暖老人心》获深圳市鹏城金秋艺术节金奖,《刺芳剑》获深圳市首届原创新人新作比赛金奖。原创长剧粤剧《陈仙姑传奇》也是凯声粤剧团主创、主演。《春宵》获得珠深港澳四地专业比赛金奖,《三个婴儿》在第四届深珠港澳粤剧粤曲交流展演中获得金奖。

与此同时,剧团还致力于公益事业,培养了老中青三代粤剧爱好者,每年开设粤剧公益课堂100余场,为新桥粤剧文化传承做出突出贡献。

如今,新桥粤剧大放异彩,粤剧传承迎来春天。

孝为徳之本,千古传孝道

百善孝为先。新桥街道不仅重视本土文化的传承,同样注重中华传统文化的弘扬。

今年8月28日,新桥街道上寮社区"孝文化广场"揭幕、"孝道文化节"隆重举行。在首届"孝道文化节"上,环绕公园景观设计了社区孝文化宣传墙、宣传栏,公园以孝为主题,宣传曾子文化及孝道文化以及孝德模范事迹,还邀请各界艺术团队和著名演员领衔,演绎本土孝文化。

在主舞台演出完毕后,还举行了汉服巡游、古典舞表演,随着古韵之音引领大家从孝道文化长廊观赏至峰德书轩,古典舞、歌曲、朗诵以及孝德故事会等一系列异彩纷呈的表演展示了孝道文化的魅力。

新桥举办"孝道文化节",让家长和孩子们对"孝"的内涵有了更深层次的理解和感悟,引导居民领悟家庭美德,学习模范品质,争当孝老榜样,促进孝爱文化深入人心,让孝文化作为中国传统文化的核心,凝聚社会、塑造文化、修身养性、报国报业,宣传社会主义和谐正能量。

新桥街道还注重太极拳文化的推广。新桥太极拳推广中心以传授国家非遗正宗陈家沟陈氏太极拳为主要内容,其是深圳市武协青少年培训基地。从新桥太极拳中心输送了不少学生到深圳市体工大队、太极拳队、广东省武术队,而且他们荣获了多项荣誉,包含广东省锦标赛及全运会冠军,全国太极拳锦标赛冠军,全国冠军赛及全国第二届青运会三项个人全能冠军等。

留存历史,文化立街

新桥街道以文化立街,不仅注重本土传统文化传承,而且倾力留存历史人文印迹,对古村落的保护利用工作高度重视。街道刚刚成立就把新桥老村的保护修缮纳入重点工作予以强力推进,将清平古墟、新桥老街、曾氏大宗祠修缮改造,并联通打造"文化艺术小镇",创新新桥特色的"一公里文化圈"思路。

新桥古建筑永兴桥

清平古墟位于新桥街道中心路,形成于清朝中期,约有200多年历史,古墟内文物汇集,保存有清代永兴桥(深圳市文物保护单位)、新桥粮仓(宝安区文物保护单位)、广安当铺(宝安区不可移动文物点)等,是一处文物相对集中、空间相对独立、风貌相对完整的古村落。

项目建成后将成为深圳闹中取静、极具历史文化底蕴的人文景观,极大改善片区的文化及生活环境。

链接

新桥街道位于原沙井街道的东片地区,东接光明新区,南接福永街道,西接沙井街道,北接松岗街道。下辖新桥、新二、上星、上寮、黄埔、万丰、沙企等7个社区。辖区总面积28平方公里,建成区面积21平方公里,总人口46.2万人,其中户籍人口1.3万人。

新桥街道于2016年12月26日正式挂牌成立,是从沙井街道分设的新街道。机构分设后,发展很快,动力澎湃,一日千里。

文章来源《文化月刊》庆祝新中国成立70周年专刊。

(文/岳晓峰 摄影 /昌建)

本网声明

本网声明 邮箱

邮箱 | 视点频道

| 视点频道