本文发表于2025年2月11日《北京日报》

到 浦 口 去

——纪念朱自清《背影》发表100周年

红 孩

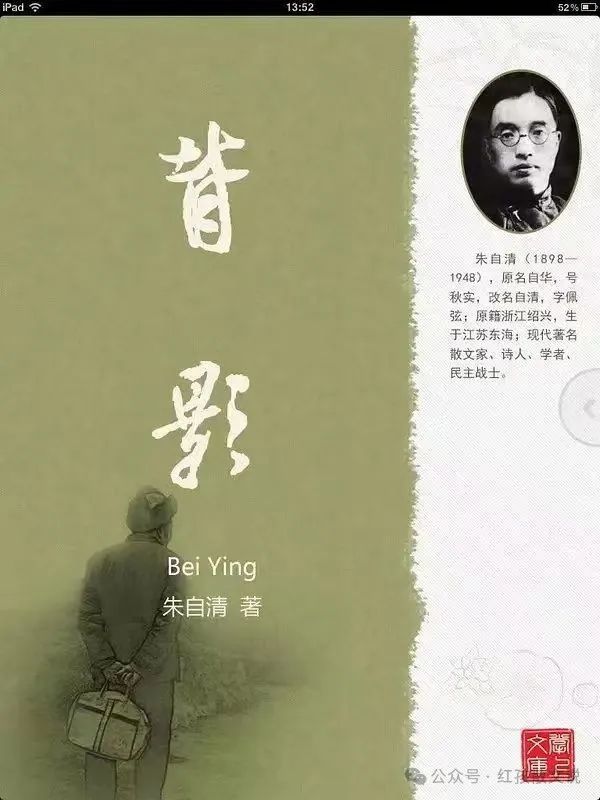

1917年,世界上有三件大事与我有关。第一件,天大的事,列宁领导的十月革命,诞生了世界上第一个苏维埃共和国。随之不久,马列主义思想开始照亮中国。第二件,我爷爷出生,50年后,我出生。第三件,这一年在南京的浦口火车站,一个步履蹒跚的老人,送他的儿子到北京读书。8年后,那个年轻的后生,写了一篇1317个字的散文《背影》,成了中国白话散文标志性的代表作品。

2024年11月18日,立冬后不久,我像着了魔似地对自己说,到浦口去。如果今年不去,明年不知有多少人要去。其实,在去年初的时候,我就动意要去浦口。具体说,是去浦口火车站,到朱自清的父亲买了橘子送儿子上火车的那个站台。我不知道那个火车站现在是否还在,火车是否还在通车,只要我去了,能在那里伫立一会儿,听一听火车的汽笛声,甚至能在标有浦口火车站的站牌下留个影,似乎就能感受到朱自清父子的呼吸。

我不想去网上搜索关于浦口火车站的背景,我只想用我的眼去看,用我的脚去量。去的当日上午,九点多钟,天气有些阴凉,与我同行的朋友说,如果感觉太凉,咱们可以在站台打个卡就走。我说,坚决不可以,想想当年朱自清父子吧,1917年的冬天肯定比今天要寒冷得多。朋友说,那倒也是,一想到朱自清父亲穿着的那件臃肿的青布棉袍,先把一兜橘子放在地上,然后腰向左边倾斜着爬上站台的情形,我就想哭。我说,说明我们都为人父母了,甚至如我,早已失去了至亲。

1981年,我在上初中一年级的时候,语文课本上便有了朱自清的《背影》,当然还有鲁迅的《藤野先生》《从百草园到三味书屋》、茅盾的《白杨礼赞》和冰心的《小桔灯》《樱花赞》。那时,我不知道南京在北京的哪个方向,也不知道啥叫津浦线、陇海线,至于朱自清文中提到的浦口火车站,我想,与我们北京东郊的双桥火车站差不多吧。因为,那时我和父亲若到城里的白塔寺去看爷爷,每次都要从村上步行两三公里走到车站。只是我们那里的火车站站台是露天的。不过,车票很便宜,从双桥到北京站每人只需花两毛钱。我至今记得那两张邮票大小硬纸卡样式的车票的样子。

到了浦口火车站。离老远就见到那几个敦实的大字,我匆忙下车,让事先联系好的浦口火车站文化产业园的导游小姐马上给我照几张照片,这一刻我已经期待了四十四年啊!照完相,女导游和前来陪同的几位文友纷纷招呼我往火车站方向走。我看了一眼马路对面的码头,对导游说,我们先去码头吧,当年朱先生从扬州到南京,再从南京市里到江北的火车站,这码头肯定是必经之地。于是,我们便向江边走去。

初冬的长江,夹裹着阵阵寒风,来往的商船将波浪催得好像更疾。立在码头,望着远处的南京长江大桥,车流如梭。倏地,一列火车从北往南垮桥而过,我心说,这该不是由北京开来的吧!我不由目测了一下,自我站立的码头到长江大桥能有两三千米吧,这自然是空间的直线距离。那么时间呢?自1916年朱自清第一次到北京,至今已经一个多世纪了。今天,假如从扬州到北京乘高铁,无非也就四五个小时。假如,我说的是假如,假如朱自清先生生活在今天,我们还会看到他父亲送他上火车的背影吗?

就在这个码头,朱自清和父亲从对岸乘着摆渡船上岸。上岸的瞬间,是朱自清走在前边,还是父亲走在前边?而要回答这个问题,我们必须要对此时的朱自清父子有所了解。朱自清原名朱自华,1898年出生在江苏东海,6岁随父亲朱鸿钧举家到扬州。朱家本是余姓,后改姓朱。朱鸿钧在东海、扬州以及到江西,一直担任地方基层的官吏,直到1915年在徐州担任榷运局局长,那可是掌管烟酒茶盐的肥差。1917年,发了财的朱鸿钧不仅挪用了公款,还瞒着扬州的潘姨太又纳了小姨太,结果潘姨太打上门来,致使朱鸿钧“祸不单行”,不光丢了官,还气死了亲生母亲。此时的朱自清,已经是北京大学哲学系的学生,接受的是新文化的教育,面对如此优秀的儿子,声名狼藉的朱父怎么还能像过去那样昂首挺胸的走在前面呢?对于父亲所做的错事,朱自清显然是不能原谅的。我猜想,这时的朱自清甚至都不愿与父亲同船,更不要说走在一起了。在一定意义上,1917年这个冬天,朱自清的父亲送儿子到火车站,内心是压抑而内疚的,这也是他进入火车站,为儿子步履蹒跚来回攀爬站台买橘子的窘态产生的根本原因。

浦口火车站自1908年开始建设,1912年建成通车,于2004年停止使用,现在已经成为国家级文物保护单位。在车站的外围,则建成了文化产业园区,漫步其间,各种与浦口火车站相关的元素,如候车大楼、雨廊、售票房、贵宾楼、高级职工宿舍都被完整保留。女导游告诉我,浦口火车站是全国唯一的百年老火车站,也是世界上最具文艺范儿的7个火车站之一。我在临街的地方看到一面老墙上钉着一块蓝色地标牌,上面印有“津浦路1号。邮政编码:210031”,觉得颇有纪念意义,便立此存照。诚然,浦口火车站的悠久历史,承载着许多重要的人与事。但无论如何,朱自清和他创作的《背影》始终是不可或缺的选项。我们甚至可以大胆地说,如果没有了朱自清和他的《背影》,这个火车站还能有多少意义呢?起码我可能就不会有太多的期待了。

走进火车站,只需进得一个小门,经过简易的检票口,往西北方向一望,就可看到长长的站台,站台上边宽大的遮阳顶,也可以叫做遮雨棚,站台的两侧没有停滞具有象征性的火车,让人不免发出些许的遗憾。好在那些纵横交错的铁轨,由近到远,还是让人充满遐想的。我走到站台左侧大约七八十米的样子,便与同行的朋友一起讨论:这个地方就该是朱父送朱自清上火车的位置吧?那么右侧处,就该是朱父从站台下边爬上来,包括橘子堆放的地方吧?我怕不准确,干脆从站台上跳下站到铁轨的中央,向两侧的高处分别试了试,虽然只有一米高,要想一步迈上去还真是力不从心。于是,学着朱父当年的样子,先将身子向左侧倾斜,然后将左胳膊撑住地面,右腿努力往站台上面翻,如此用了三次力,才勉强上去。当时面前没有橘子,我只得将铁轨上一枚大大地梧桐叶握在手里,算做临时的道具。我的举动让朋友们很感动,导游小姐则抓住这个瞬间,给我留下一张永恒的照片。回京后,我把那枚梧桐叶夹在记事本里,也说不定哪一天我会到清华园,将其放在朱自清先生的塑像上。

我注意到,在浦口火车站文化产业园区的背景墙上,张贴着有关《背影》的简介和几十张不同年代课本版本图片。相当长一段时间,我一直认为故事既然发生在1917年,那作者创作的时间大致在其文章开篇所言的“我与父亲不相见已二年余了,我最不能忘记的是他的背影”,即创作的时间是1919年末。可后来一查看,才发现创作的时间竟然是1925年8月于北京清华园。发表的刊物为1925年11月22日的《文学周报》。这一时期,中国社会正处于动荡之中,社会矛盾激化,政治局势不稳,人们更加珍视亲情和家庭的温暖。也就在这时,朱自清收到父亲的来信,告之:“我身体平安,惟膀子疼痛厉害,举箸提笔,诸多不便,大约大去之期不远矣。”正是由于这封伤感的信,刺痛了朱自清,他仿佛又看到了8年前父亲在浦口火车站送自己时的“那肥胖的,青布棉袍,黑布马褂的背影”。于是,在百感交集中,朱自清含泪写下了这篇传诵百年的经典散文名篇。

在此,有两点需要说明的。其一,朱自清在文中所说已经有二年余不相见,其真实的情况是自1916年起,朱自清就与父亲失和,除了前面提到的原因,再有就是父亲替儿子包办婚姻,好在他的妻子武钟谦长得端庄得体,非常贤惠,与朱自清婚姻12载,为其生下6个儿女,这也是朱自清不幸中的万幸。还有,自朱父丢官以后,家境衰落,直接影响到朱自清于1920年提前毕业。朱自清没有想到的是,他回到老家扬州第八中学教书,他的第一个月工资全部被父亲从校长那里拿走,连声招呼都不打。此时的朱自清已经是做父亲的人了,虽然他知道父亲的手头已不同往日阔绰,他也可以拿出部分的收入给父亲,但父亲的粗暴家长作风,确实让经过北大民主科学教育的朱自清无法忍受。他不得不选择离家出走到杭州。几个月后,当朱自清回家接妻子孩子去杭州时,父亲先是不让他进家门,后来即使进了家门彼此也是无语。其二,朱自清自1919年开始发表诗歌,后转入散文创作,到写出《背影》的8年间,他于1922年创作的诗歌《毁灭》、散文《匆匆》,1923年创作的散文《桨声灯影里的秦淮河》、1924年创作的散文《航船中的文明》等诗文,已使他的名声在文坛大噪,与鲁迅、周作人、秋瑾、陈天华等白话文写作先驱一起打破了“美文不能用白话”的迷信。事实上,胡适先生早在1922年三月在其《五十年来中国之文学》一文中,对白话散文的进步就有这样的表述。只可惜,那时的朱自清还没完全出道,如果再过几年,等朱自清的《背影》和《荷塘月色》的出现,我想胡先生会更加坚信他的判断。

1925年8月,朱自清时值27岁,大学毕业5年,有了子女,也有了一定的人生阅历。他目睹了国家的兴衰,也经历了家庭的变故,由于自己文学声名的鹊起,使得他对过去有了深刻的反思与觉醒。正如朱自清在1928年写作《儿女》一文所说:“我是个彻头彻尾自私的人,做丈夫已是勉强,做父亲更是不成。”在这期间,朱父自然也在做着反思与检讨,特别感到自己“大约大去之期不远矣”时,他对儿子所有的一切都会原谅,唯一渴望的就是能和儿子“见上最后一面”。至此,一对失和8年的父子终于完成了人生的和解。朱自清是学哲学的,他的散文哲学思想并不显见,但生活却给了他最大的哲学。

朱自清的父亲朱鸿钧真正看到《背影》,是在1928年。那一年朱自清的散文集《背影》由开明出版社出版。此时的朱父已行动不便,他是在朱自清的弟弟朱物华搀扶下一点点挪到窗前,倚靠在小椅上,戴上老花镜一字一字读的,文章还未读完,已然老泪纵横。待读完,朱物华发现这使得父亲黄昏的眼珠已然放射出光彩!

临近午时,我依依不舍地离开了浦口火车站。我在1981年版的人民教育出版社出版的初一语文课本的照片前留下难忘的合影。在马路边正对着浦口火车站大门的方向,有块非常醒目的文化墙,上面写着:“在这里,一起追寻时光的记忆,在斑驳的光影里穿梭。‘我走了,到那边来信’,父亲翻越站台的背影和着橘子的香甜感动了一个世纪。”那一刻,我的泪水再也无法忍住,任凭其打湿了我的双眼。我知道,我的这次浦口之行并不是在向朱自清先生做最后的告别。

(2025年1月10日 北京西坝河)

本网声明

本网声明 邮箱

邮箱 | 文学频道

| 文学频道